الرموز المكانيّة في قصّة “عليّ حجازيّ”

د. لؤي زيتونيّ

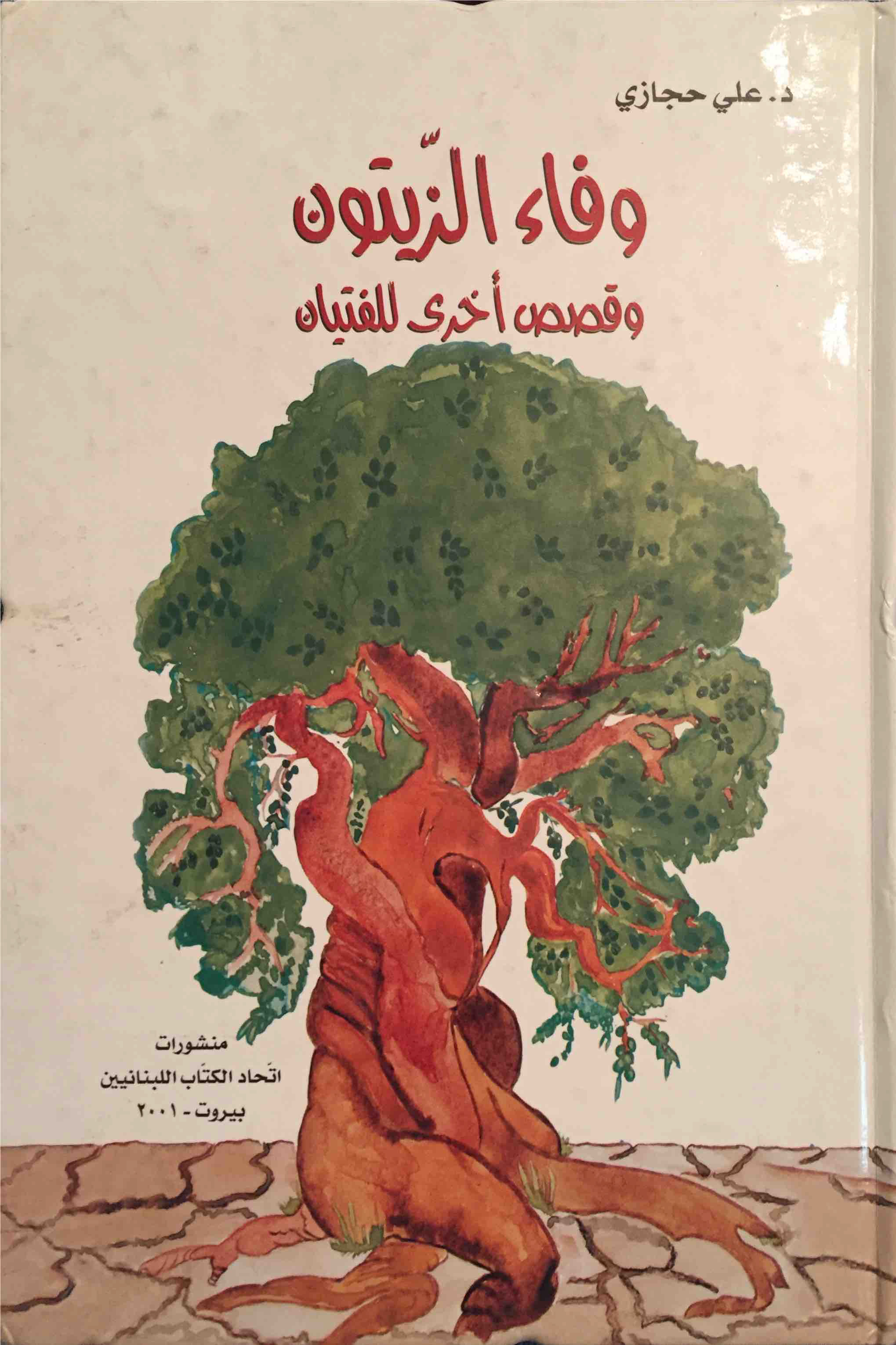

لا تتّخذ الإشارات المكانيّة مجرّد مسرحٍ لاحتواء الأحداث التي تشكّل البناء السّرديّ، لأنّ حضورها ليس حضورًا حياديًّا ساكنًا، بل تؤدّي الدّور الفاعل في مسار الشّخصيّات حتّى في تحديد خياراتها ومصيرها. وبناءً عليه، كان لتناول هذه الإشارات أهمّيّة بالغة، لكونها مكوّنًا من مكوّنات البناء الدّلاليّ للعمل السّرديّ، وأساسًا من الأسس التي تشكّل رؤية الكاتب نحو الحياة والكون والفنّ. وفي هذا السّياق، يصبح البحث في الرّموز التي تحيل إليها الأمكنة داخل العمل السّرديّ، أمرًا مبرّرًا، خصوصًا إذا كانت القصّة تقع ضمن إطار الأدب المقاوم، أي ضمن الأعمال التي تبرز فعل الانتماء إلى المكان والتّضحية في سبيله. من هذا المنطلق، تحضر تجربة عليّ حجازيّ القَصصيّة بوصفها وجهًا من وجوه هذا الأدب، وبالتّالي تُبرز الأبعاد الرّمزيّة للمكان بشكلٍ حيويٍّ ومؤثّر، نظرًا إلى الحرص على مفهوم الانتماء وعلى ترسيخه من خلال عمليّة الصّمود والمقاومة. والتّساؤل هنا، إلى أيّ مدى حضرت في مجموعتَيه القَصصيّتين: “العيون الغاربة” و”القبضة والأرض” فاعليّة المكان وأبعاده الرّمزيّة؟ وإلى أيّ مدى يمكن أن تحيلنا إلى مفهوم الانتماء لدى عليّ حجازيّ؟

1ــــ الأرض ومعالمها:

تحيلنا قصص عليّ حجازيّ في المجموعتين إلى الحيّز المكانيّ الأوّل الذي يحضن الإنسان، وأعني الأرض. وبما تعنيه هذه الأخيرة من منبعٍ للحياة ومسرحٍ لمجريات تاريخه، فإنّها تحمل في طياتها أبعادًا دلاليّةً متنوّعة تجعل منها رمزًا حيويًّا في سرد حجازيّ، كما أنّها تشكّل المنطلق الأوّل للإنسان. وعليه، فمن الطّبيعيّ أن تكون المنطلق الأوّل للكاتب، أو بالأحرى لشخصيّات قصصه التي تتشابه مواصفاتها الذّاتيّة بشكلٍ واضحٍ من حيث القيم التي تحملها، ومن حيث نزعة الانتماء التي تمتلكها. ولعلّ هذا ما يدخلنا في الهواجس المصيريّة التي تحيط بالكاتب، والمتعلّقة بأولويّة الأرض ومعالمها في استمراريّة الحياة

يظهر لنا الأرض، في قصّة “عزف على مزع الجسد” على سبيل المثال، من خلال بعض المعالم الطبيعيّة والزّراعيّة التي تشكّل بيئة القرية الجنوبيّة، بوصفها حاضنًا للإنسان المتمسّك بتراثه وبكِيانه، مع بروز ما يهدّد هذا الحضور من احتلالٍ وحقد: “حمل عازف الكمان آلته، وجلس تحت شجرة زيتون معمّرة، متشبّثة بتراب وصخور تلّة مشرفة على بلدته، وراح يعزف مع الصباح الباكر محاولًا التّرويح عن نفسه ونفوس أبناء بلدته الذين اكتووا من نيران أولئك الجنود القابعين على بعد أمتار فقط…“.

في هذا المقطع، نرصد مجموعةً من العناصر التي تشكّلها الأرض، أو التي تنبثق منها، وهي شجرة الزّيتون المعمّرة وتراب التلّة وصخورها. فالمشهد الذي تجتمع فيه هذه العناصر تمثّل أرض الجنوب، أو حيّزًا أساسيًّا منه، إذ إنّها أعطت صورةً واضحةً عن البلدة – الحضن. إلاّ أنّ أبعادًا تتلبّسها هذه المكوّنات المكانيّة تخرجها من إطارها الحياديّ، فحضور شجرة الزّيتون المعمّرة في ظلّ وجود الجنود يدلّ على الرّسوخ في هذه الأرض، وعلى الانتماء الأصيل، وبالتّالي على عراقة التّراث الذي يختزنه المجتمع بفعل ما تعنيه الثّقافة الزّراعيّة التي أنتجتها. أمّا تراب التّلّة وصخورها، فبمقابل جنود الاحتلال، تتحوّل إلى رمزٍ للصّمود والصّلابة في مواجهة الخطر الخارجيّ.

على أنّ الرّمز الأرضيّ لا يُحدّ بهذا المستوى، إذ يتحوّل في سياقٍ آخر إلى عودٍ من الخشب يحمل من الأبعاد ما تعجز الأفواه عن نقله، وهو الأمر الذي نعثر عليه في قصّة “عود مزهر من المرج” التي توحي لنا بالإضاءة على أهمّيّة هذا الرّمز من خلال اقترانه بالنّعت “مزهر”، فيبتعد عن كونه شيئًا ميّتًا ليكون أقرب إلى الحيويّة بفضل كونه يعطي نزوعًا نحو الأمل في العودة. يتّضح ذلك في الكلام الذي يبوح به ولد البطل الذي كان يتشاجر مع أخيه حول ملكيّة ذلك العود، مجيبًا إيّاه:

“أبي… “إنّه [عود الخشب] من ضيعتنا” وتنهّد، سأحتفظ به، لأنّني أخاف أن يمنعني القصف من زيارتها ثانية… أرجوك لا تكسرْه يا أبي… أرجوك… أنا أتيت به من “المرج” حيث كنت تدلّنا إلى الموقع الذي سنبني عليه بيتنا… إنّه من أرضنا”.

العود هنا ليس أيّ جسمٍ خشبيّ، بل يصبح ممثّلًا للأرض من خلال كونه مأخوذًا من المرج الخاصّ بالرّاوي، أو من أرضه. وأن يكون منتزعًا من هناك في الوقت الذي تبتعد فيه عن منبتها، يعني أنّه غدا الرّابط الوحيد بالأرض – الأمّ، وهذا يبيّن القيمة التي اكتسبها هذا العود بوصفه رمزًا للأرض، ورمزًا للتمسّك بها، مهما بلغ البعد القسريّ عنها قسوةً. ويكتمل البعد الدّلاليّ للرّمز بإظهار أنّ المرج الذي انتُزع العود منه هو المكان الذي سيُبنى عليه بيت العائلة، أي إنّ العود بات حاملًا للأمل بالعودة وبالتّأكيد على الولاء للأرض.

إلاّ أنّ الأرض نفسها تتحوّل، في مجموعة “القبضة والأرض”، إلى رمز؛ فعلاقتها بالإنسان لا تتوقّف عند حدّ الاحتضان، أو عند حدود الارتباط الوجدانيّ، وهذا ما نقرأه في ما يأتي:

“الأرض. صحيح. من يدافع عنها. تلّة الكوكودي، ونصب المقاومة من يحتضنهما. الأرض، نعم، والجنوب والقضيّة التي تعيش دائمًا في أعماقه”.

نلاحظ هنا أنّ قصّة “الوداع المرّ” تُظهر الأرض بإطارها الأوسع، فتشمل “تلّة الكوكودي ونصب المقاومة” من ضاحية بيروت، إلى جانب الجنوب… فهي تشمل هذه المساحة كلّها. وتمحور المقطع حولها مع الإشارة إلى العلاقة الخاصّة ببطل القِصّة، يشير إلى أنّ الأرض تطوّر حضورها من الرّابط الوجدانيّ لترمز إلى الوجود، بمعناه المادّيّ وبمعناه النّفسيّ، وبهذا يصبح الابتعاد عن الأرض فقدانًا لوجود الإنسان الحقيقيّ.

بناءً عليه، نلاحظ أنّ رمز الأرض بأبعاده المتنوّعة، وبالعناصر التي تحيل إليه، قد تمحور حول مسألة الانتماء. على أنّ هذا المكان بعناصره وأشكاله قد تلبّس أوجهه الرّمزيّة بصفته المباشرة، أو بمكوّناته من شجرة زيتون معمّرة والتّراب والصّخور والعود، بفعل ارتباطها الوثيق بحياة أبطال القصص، كما بفعل احتضانها لوجودهم. إلاّ أنّ هذا المكان برموزه الحيويّة أبرز بُعد الانتماء الذي عمل على بناء الهويّة الأصيلة التي يعمل الكاتب على إبرازها من شخصيّاته والصراعات التي تعيشها.

2 ــــ المكان الملجأ/ المكان المعادي:

على أنّ المكان لا يبقى في إطار هذا الجانب الأحاديّ فحسب، بل يتّسع ليكون مسرحًا تجتمع فيه قوى متناقضة تفسح في المجال أمام كونه ساحةً للصّراع في ما بينها، وهو الصّراع الذي شغل الحياة الجنوبيّة في ظلّ الاحتلال بشكلٍ خاصّ، واللّبنانيّة بالتّالي بشكلٍ عامّ. وعلى هذا الأساس، تظهر الرّموز المكانيّة تجسيدًا فعليًّا لهذا الصّراع بوجهيه السّلبيّ والإيجابيّ. فعلى سبيل المثال، نرى القوّة المعادية حاضرةً على نحوٍ فاعلٍ من خلال الصّورة المخيفة للمكان الذي يهدّد استمرار الوجود في البلدة، وذلك في قصّة “بعد الحاجز” حيث نقرأ:

“حدّقت حيث نظر، التلّة عالية، تحيط بها أكياس الرمل، وتنبعث من بينها فوهات رشيشات… رمقت الحاجز، الخشبة لا تزال مرميّة مثل بلاط ضريح”.

المكوّنات التي تطالعنا في هذا المشهد مشكّلةً الإطار المكانيّ، تقدّم لنا الرّعب الذي تتّصف به الحواجز الأمنيّة التي يقيمها الاحتلال؛ فــــــ”التّلّة العالية”، و”أكياس الرّمل”، و”فوهات الرّشيشات”، كلّها مكوّنات تعزّز الخوف في نفس الشّخصيّة، وتبرز التّهديد الذي تفرضه ضدّ الإنسان بما تعنيه من امتلاك الاحتلال لموقف العلوّ، وللتّحصينات الشّديدة، ولوسائل القتل. يعزّز ذلك التّشبيه الذي أعطاه الرّاوي لخشبة الحاجز، إذ يصفها بأنّها “بلاط ضريح”، وبالتّالي ترتبط بالموت في ذهنه. ومن هذا المنطلق، تعمل الرّموز المكانيّة المذكورة آنفًا على الإحالة إلى قوى الخوف الجاثمة على الحيّز المعيش.

لكنّ المكان لا يقدّم وجهًا انهزاميًّا أمام هذه الحال، فعمق الانتماء الذي رأيناه سابقًا أدّى إلى حضور رموزٍ أخرى من المكان بوصفها ملجأً من الخوف والقتل، وبالتّالي فإنّ تلك الرّموز شكّلت عامل اطمئنان لأبناء ذلك المكان. ولعلّ هذا ما تقدّمه لنا قصّة “درب الفجر” في هذا المقطع:

“فتهتزّ معها ضلوع أولئك الأطفال المحشورين مع أمّهاتهم، والعجائز في جور التّبغ مع بعض الفتيان الذين فضلوا الصمود والبقاء في البلدة”.

نجد أنّ حضور “جور التّبغ” داخل حال الرّعب تلك قد أتاح للقارئ أن ينظر إليها على أنّها ملجأ آمن من حقد الاحتلال، وهذا ما يجعلها مقوّمًا من مقوّمات الصّمود في الأرض، لأنّها المنقذ الوحيد من القصف. والمشهد، وإن كان قد صوّر الهلع الذي يسيطر على القلوب، إلاّ أنّه تضمّن حيّزًا مناقضًا للحال العامّ، وشكّل القوّة المضادّة للحيّز الآخر الذي يجثم عليه الاحتلال.

لكنّ رمزًا آخر يعضد الأوّل ويشكّل مفارقة دلاليّةً واضحة، وأعني المغاور الكفريّة بما تعنيه من ارتباطٍ بالمناقض للإيمان، والسّؤال هو: كيف يمكن لمعالم ارتبطت في أذهان العامّة بالكفر أن تتحوّل إلى ملجإٍ لهم؟

“ومنهم من التجأ إلى المغاور الكفريّة (أهل الضيعة يسمّونها كذلك). لأنّ محتفريها يعودون بديانتهم لا بنسبهم إلى الوثنيّة، ولو عرف أهل الضيعة، أنّ ما صنعه الكفّار يومًا سينقذهم من غدر أصحاب تلك الدّيانة التّوحيديّة، لغيّروا رأيهم بالتّسمية”.

الإشارة التي أبرزها الكاتب هنا في ما يتعلّق بإعادة النّظر في تسمية تلك المغاور تستحقّ الوقوف، فهذه المغاور التي سمّاها أهل الضّيعة نظرًا لكون مَن شيّدها هم “الكفّار” شكّلت الملاذ الآمن من حقد أبناء الدّيانة التّوحيديّة، أي اليهوديّة، إن جاز أن نسميّهم ذلك. وبالتّالي فإنّ هذا الصّراع ضدّ قوى الخوف لا يمكن أن تتّخذ بعدًا دينيًّا بالمعنى الحصريّ للكلمة، وبالتّالي فإنّه صراع نابع من طبيعة الانتماء إلى الأرض. ولعلّ في ذلك دعوة من أجل إعادة النّظر في بعض المسلّمات الشّائعة من تاريخنا.

انطلاقًا من ذلك، نرى أنّ المكان الذي أبرز هُويّة الشّخصيّة قد شكّل ساحة صراعٍ بين عناصر الرّعب المتمثّلة في موقع الحاجز الإسرائيليّ ومظاهره المخيفة، وبين مواضع الصّمود، والرّسوخ في الأرض التي تجلّت في جور التّبغ، وفي المغاور الكفريّة، وهي بيّنت البعد القيميّ والإنسانيّ لهذا الصّراع، إلى جانب البعد القوميّ، وهذا ما يعني حضور الإرادة في التمسّك بالأرض وعدم الاستسلام للانهزاميّة.

انطلاقًا من ذلك، نرى أنّ المكان الذي أبرز هُويّة الشّخصيّة قد شكّل ساحة صراعٍ بين عناصر الرّعب المتمثّلة في موقع الحاجز الإسرائيليّ ومظاهره المخيفة، وبين مواضع الصّمود والرّسوخ في الأرض التي تجلّت في جور التّبغ وفي المغاور الكفريّة، وهي بيّنت البعد القيميّ والإنسانيّ لهذا الصّراع، إلى جانب البعد القوميّ، وهذا ما يعني حضور الإرادة في التمسّك بالأرض وعدم الاستسلام للانهزاميّة.

3 ــــ المكان – التحدّي:

من خلال ما سبق، يمكننا أن نلاحظ أنّ عليّ حجازيّ لم يقف عند حدّ رفض الاستسلام لحال الخوف، إذ إنّ هذا الحدّ يبقي على رجحان الكفّة لهيمنة القوّة السلبيّة المتمثّلة بالاحتلال، وما لم يكن هناك من إرادةٍ للمواجهة لن تستمرّ القدرة على الصّمود طويلًا. وفي هذا السّياق، يُبرز الكاتب حضورًا فاعلًا للمكان الذي يتّخذ دور التّحدّي في مواجهة العدوان، الأمر الذي يعزّز فعل الصّراع، وبالتّالي يعمل على ترجيح كفّة الأرض والانتماء إليها. لعلّ هذا ما نستطيع رصده في قصّة “عرس الأنصاريّ”، حيث يصرّح الرّاوي المحرَّر من معتقل أنصار:

“المعتقل [أنصار] مدرسة (…) دنوت إلى الأرض (…) فامتدت الأرض بعيدًا (…) مَن يصدّق أنّنا عاشرنا ترابها، ونحن نحمل قيودنا!؟ احتضنتنا سجينين، فراشنا تراب، ولحافنا سماء متقلّبة، وعلم خيمتنا غلالة جبلت بدماء رجال حاولوا السفر فيها”.

في المشهد السّابق نرى المكان وقد انقلب تمامًا عن مفهومه التّقليديّ، فالرّاوي قد غيّر صورة المعتقل من وجهه الانهزاميّ المنزرع في الذهن الجمعيّ، إلى وجهٍ آخر يبدو أكثر تفاؤلًا، وأكثر صلابةً يتمثّل في جعل هذا المكان عبارة عن مدرسة تفتح أفق حياةٍ جديدة، كما أنّه أتاح للبطل التّقرّب من الأرض على نحوٍ أكبر. وهذا إلى جانب مكوّنات هذا المكان التي اشتملت على التراب، والسماء المتقلّبة، والخيمة، وهي مكوّنات شكّلت نواة الإرادة من أجل عمليّة المواجهة، فانقلاب مفهوم المعتقل فتح الباب على مصراعيه لانقلابٍ يتّسع ليصيب أمكنةً أخرى ناقلًا إيّاها من الرّعب والانهزاميّة إلى الرّفض والمواجهة.

انسجامًا مع ذلك، وتأكيدًا عليه ما نجده في صورة البيت عند قراءة هذا المقطع من قصّة حمزة التي جسّدت الإطار الأكثر تفاؤلاً في مجموعة “العيون الغاربة”:

“رحل الفرنسيّون، كما الأتراك. وجاء الصّهاينة، طامحين إلى تدمير بيتنا الذي دمّروه ثلاث مرّات، أعدنا بناءه من جديد… ما بال هؤلاء لا يفهمون؟ (قلت مغمغمًا)… إنّهم يرصدون حركة البنّائين صبح مساء. ويعرفون أنّنا نبني وسط الدّمار”.

البيت هنا يصبح رمزًا حقيقيًّا لا للصّمود فحسب، بل للمواجهة… لأنّ الاحتلال يكون أعجز من يوقف حركة بنائه وإعادة بنائه. وجعل البيت يمرّ في أطوارٍ ثلاثةٍ من أطوار الهيمنة الخارجيّة، التركيّة، والفرنسيّة، والصّهيونيّة، دفع للاعتقاد بأنّه رمز للوطن كاملًا ولاستمراريّته. وبما أنّه يُبنى على الدّوام من جديد بعد كلّ دمارٍ يلحق به من قوى الاحتلال تلك، فإنّه يتحوّل إلى حال التّحدّي الفعليّ في مواجهتها، وبالتّالي يصبح حاملًا لمفهومٍ تمّوزيٍّ قياميّ، لأنّه جسّد رؤيةً جديدةً نحو انبعاثٍ يقينيّ.

لكنّ هذا الرّمز نفسه يتطوّر على نحوٍ أوسع في مجموعة “القبضة والأرض”، لأنّ الرّاوي في قصّة “الجذور” يضع لنا صورة البيت من وجهة النّظر الإسرائيليّة، وهنا تبرز القيمة الجليّة لفعل التّحدّي الذي يقوم به البيت وساكنوه. فبناء البيت يشكّل خطرًا حقيقيًّا بنظر المحتلّ، وهو الأمر الذي نفهمه من خلال المقطع التالي:

“… الجنرال الصّهيونيّ زعق بهم: ابتعدوا، ثلاث دقائق ويموت. هذا البيت لازم يموت”… “فأهل بلدتنا يفعلون ذلك، لأنّهم يعتبرون قيام أيّ بيت جديد، ولادة أسرة جديدة، تشاركهم مرّ الحياة وحلاوتها، تدافع معهم عن الأرض، والتّراب”… “الصّهيوني يرى في قيام البيت، قيام أسرة معادية له، قيامة مقاومين…”.

يُخرج هذا الوصف البيت من مفهومه الاعتياديّ ولا سيّما من خلال سعي الجنرال الإسرائيليّ إلى جعله “يموت”، ما يمنحه بعدًا حياتيًّا وإنسانيًّا، ويقرنه بمسألة الاستمراريّة المتجسّدة في ولادة أسرةٍ جديدة، أو ولادة أسرة مقاومة، وهو الأمر الذي يرهق الإسرائيليّ. ومن هذا المنطلق، يصبح بناء البيت فعلًا إراديًّا يخلق ثنائيّةً ضدّيّةً داخل القصّة قوامها البيت والمحتلّ، فقيامة البيت تعني انكسار الاحتلال، وهدم البيت يعني ترسيخ الاحتلال (تشييد البيت/ حضور المحتلّ). ولذلك فإنّ عمليّة البناء تلك تشكّل أملًا لأهل البلدة، وبالتّالي ترجيحًا لكفّة المكان الإيجابيّ بوصفه مكانًا مقاومًا لسلطة الاحتلال وإجراءاته القمعيّة. ومن الواجب، في هذا المجال، الإشارة إلى أنّ البعد الإنسانيّ – الحياتيّ الذي تلبّسه البيت، جعل منه تكريسًا لمبدأ التجدّد الذي بقي مبدأ أصيلًا ومستمرًّا في حياة المجتمع الذي ينتمي إليه الكاتب.

بمسألة الاستمراريّة المتجسّدة في ولادة أسرةٍ جديدة، أو ولادة أسرة مقاومة، وهو الأمر الذي يرهق الإسرائيليّ. ومن هذا المنطلق، يصبح بناء البيت فعلًا إراديًّا يخلق ثنائيّةً ضدّيّةً داخل القِصّة قوامها البيت والمحتلّ، فقيامة البيت تعني انكسار الاحتلال، وهدم البيت يعني ترسيخ الاحتلال (تشييد البيت/ حضور المحتلّ). ولذلك فإنّ عمليّة البناء تلك تشكّل أملاً لأهل البلدة، وبالتّالي ترجيحًا لكفّة المكان الإيجابيّ بوصفه مكانًا مقاومًا لسلطة الاحتلال وإجراءاته القمعيّة. ومن الواجب، في هذا المجال، الإشارة إلى أنّ البعد الإنسانيّ – الحياتيّ الذي تلبّسه البيت، جعل منه تكريسًا لمبدأ التجدّد الذي بقي مبدأً أصيلًا ومستمرًّا في حياة المجتمع الذي ينتمي إليه الكاتب.

ولعلّ هذا التّطوّر اللافت في الهالة الرّمزيّة التي تحيط بالبيت ودلالاته، تدفع نحو إحداث انقلابٍ جذريٍّ في المفاهيم التي نجدها في مفهوم المكان داخل معادلة (أرض التّحدّي/ أرض الاحتلال)، لأنّ البلدة في ظلّ الاحتلال لم تعد مصدر خوفٍ لأبنائها، بل مصدر خوفٍ للمحتلّ نفسه. وهذا ما يرشدنا إليه كلام الضّابط الإسرائيليّ في القصّة المعنونة “أبو محمّد”:

“اثنان. اثنان آخران؟ كم قلت لكم أن لا تمشوا اثنين اثنين، فالتّوراة تنبئنا بأنّ أرض هذه البلدة مرصودة، فتّشوا كلّ الأحياء ابحثوا في كلّ الزّوايا”.

نجد الخوف في ما يردّده الضّابط من الرّقم اثنين، إذ إنّنا نستنتج منه قدرة هذه الأرض على إثارة الرّعب في قلبه بوصفه ممثّلاً لجيش الاحتلال بأكمله.

ونلاحظ تأكيدًا للخوف من خلال ربطه بالأبعاد الدّينيّة التي ربطت أرض البلدة بالأشباح، مع ما يوحي به ذلك من انعدام القدرة على التّحكّم بالأرض، وانعدام الطّمأنينة والاستقرار فيها. وهذا الأمر يحوّل الأرض إلى موضع عصيٍّ على القبض، أي إلى مكانٍ شديد الخطورة على أعتى القوى الحربيّة.

بناءً عليه، نرى أنّ رمزيّة المكان بوصفه تحدّيًا لهيمنة الاحتلال كانت حاضرةً بقوّةٍ داخل المجموعتين، وإن كان ثمّة تطوّر ملحوظ بين المجموعة الأولى “العيون الغاربة”، وبين الثّانية “القبضة والأرض”، لأنّ مفهوم التّحدّي الذي يمنحه المكان قد برز في العمل الثّاني أكثر منه في الأوّل، وهو ما يعني أنّ منسوب الأمل في المجموعة الثّانية قد اتّسع على نحوٍ كبير.

الخاتمة:

بنتيجة ما ورد سابقًا، نستطيع أن نرى الحيويّة التي تميّز بها حضور المكان داخل قصص عليّ حجازيّ، لا سيّما في مجموعتي “العيون الغاربة” و”القبضة والأرض”. فالمكان فيهما تلبّس صورًا رمزيّة توزّعت على حالاتٍ ثلاث، تمثّلت الأولى في إبراز عمق الانتماء لأبطال قصصه من خلال رموز العود وشجرة الزّيتون المعمّرة والتّراب والصّخور. بينما جسّدت الثّانية عمليّة الصّراع بين العناصر السّلبيّة التي يسودها الرّعب كما في مكوّنات الحاجز الإسرائيليّ، وبين العناصر الإيجابية التي تجلّت في جور التّبغ والمغاور الكفريّة التي شكّلت ملجأً وعامل صمود. أمّا الحال الثّالثة، فنراها في فعل التّحدّي الذي برز من خلال انقلاب مفهوم المعتقل إلى الدّلالة الإيجابيّة، وحضور رمز البيت المتطوّر من عملٍ إلى آخر ليكون عنصر مواجهة للاحتلال، وهذا نقل حال الخوف من أهل الأرض إلى المحتلّين، فأرض البلدة غدت المهدّد لوجودهم.

استنادًا إلى ذلك، نلاحظ أنّ المجموعتين القصصيّتين قد شكّلت الرموز المكانيّة فيهما حضورًا فاعلًا في إظهار الصّراع الذي كان الإنسان الجنوبيّ يعيش فيه، وهو الصّراع الذي كانت ثنائيّة (الأرض/ المحتلّ) محورًا له، مع بروز رجحانٍ في كفّة الطّرف الأوّل بفعل إرادة الجنوبيّ في المقاومة، وبفعل حرص عليّ حجازيّ على تقديم الصّورة التي يطمح إليها، وهذا يثبت إيمانه بأنّ الأدب منارة للجماعة. وهو الإيمان الذي جعل منه يستشرف في “العيون الغاربة” زمن التّحرير قبل وقوعه، الذي جعل منه يستبق أحداث تمّوز بإبراز عامل الخوف الذي رأيناه على وجوه جنود المحتلّ في “القبضة والأرض”.

ولعلّ أكثر ما يعضد هذا الجانب هو المنظور السّرديّ الذي يبيّن إرادة الذّات الجنوبيّة في المواجهة والخلاص، كما يبيّن نظرته الواعية نحو المحتلّ، وهذا ما يحتاج إلى دراسةٍ أخرى منفصلة لا يسعنا الخوض فيه ضمن هذه الدّراسة المتواضعة، فضلًا عن الحاجة إلى البحث في أوجه التّشابه والتّنافر بين المواقف والشخصيّات، وتطوّر عنصر التكثيف بين المجموعتين. إلاّ أنّه يمكننا أن نستنتج انطلاق تلك الذّات التي يمثّلها الكاتب في صراعها الوجوديّ من ارتباطها المتجذّر بالأرض مبرزةً الإثم الكنعانيّ المتأصّل في البنية الوجدانيّة لمجتمعنا.

ومهما يكن، فإنّ ما توصّلنا إليه يبرز قيمة العمل الذي يقدّمه عليّ حجازيّ ورؤيته، مع مطالبته الدائمة بأعمال سرديّة أخرى أكثر قيمةً يتجاوز فيها ما كان عليه في إصداراته السّابقة حتّى يبقى متّصفًا بالأصالة والعمق.